評価・レビュー

☆5/5

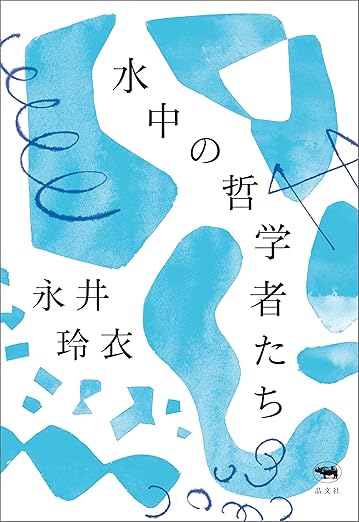

哲学者 永井玲衣さんの初の著書。

永井玲衣さんは、日本全国、様々なところで哲学対話をしている方です。

永井玲衣『世界の適切な保存』(講談社)(@nagainagainagai)さん / X

自分も2回ほど、永井玲衣さんがゲストで呼ばれている哲学対話に参加したことがあります。

本書では、その永井玲衣さんが日常で見つけた手のひらサイズの哲学であったり、実際に行った哲学対話の言葉などから考えたことなどが、エッセイ風に書かれています。

哲学書ではないので、誰でも読みやすいのが特徴。

それでいて、日々の生活に少し違った視点を持てたり、人生の捉え方を改めて考え直すきっかけになる本かなと思います。

また、実際にお会いしたときに感じた、温和で飄々とした雰囲気が本書でもそのまま出ていて、それも本書の良い点かなと。

哲学対話に興味があるのであれば、ぜひ読んでみてほしい一冊。

以下は本文を引用しつつ、個人的なメモ。

完全にわかりあえないということに絶望する

他者とわかりあうことはできません、他者に何かを伝えきることはできません、という感覚は、広く共有されているように思う。わかりあうことができないからこそ面白い、とか、他者は異質だからこそ創造的なものが生まれる、とかいう言説もあふれている。その通りだ。その通り。全くもって、完璧に、同意する。だがわたしはあえて言いたい。 それでもなお、わたしはなお、あなたとは完全にわかりあえないということに絶望する。

この書籍を書いた時点での話なので、今はどう考えているのかはわかりませんが、個人的には絶望という気持ちには共感できるところがあるなあと。

そもそもは、自分の中で、同じようなことを考えていて、中学生のころだったかにいろいろと絶望してました。

で、最近は、できる限り、自分のことをオープンに話すようにしていて、価値観とか、生き方とか、かなり伝えていたのに、それが全然伝わっていなかったことで、絶望を感じました。

完全に理解はできなくても、お互いに理解を深めるために、対話は必要だと思っていて、ただ、対話すらできなくなってしまうと、その時点で終わりなんだよなとも思ったり。

ただ、一方で、そういう失敗をしたからこそ、次はなんとかできないかなとも考えている自分もいます。

100%の理解は無理でも、30%、できれば60%ぐらいはお互いに理解できたらなあと。

それは錯覚なのかもしれないけれど、大切なのはお互いに理解しようとすること、理解することを諦めないこと、相手を受け入れること、対話を続けることなんじゃないかなと思っています。

それは、本書の

わたしたちは、お互いの話をわからないからこそ聞くことができる。わたしたちがお互いに似ていて、境遇を共有していて、双子のようであったら、わたしたちは話すことができないだろう。わからないからこそ、耳を傾けて、よく聞いて、しつこく考えることができる。無責任な共感などいらない。彼女のわからなさこそが、わたしたちにものごとを語らせる。

という言葉になんとなく近いような気もしています。

哲学とは

世界はもっと多様で、奇妙で、無数の他なるものが存在する。その事実は、本当におそろしくて、そしてほっとする。

哲学は何も教えない。哲学は手を差し伸べない。ただ、異なる声を聞け、と言う。

哲学とは、異なる声を聞くこと。

そうかもしれないなとも思います。

個人的に「哲学とは答えのない問題を考える行為」と定義していて、答えの出ない問題とは、言ってしまえば主観 vs 主観のようなもの。

一番わかりやすいのは、りんごは美味しいか?みたいな。

人によってそれぞれですが、そこで終わらないのが哲学みたいな。

ちなみに、サイエンス的なアプローチだと、人間の味覚の甘さと、人間の感情の心地よさを調べて、ある一定上の領域を美味しいと定義するみたいな感じかなと。

でも、哲学はそこで終わらない的な。

例えば、人間には経験があり、それによって酸っぱいりんごでも美味しいと感じることがあります。

だから、甘いから美味しいとは言えない的な。

つまり、それが主観 vs 主観というわけです。

普通の人にしてみたら、どうでも良いことのように思えますが、それを考えるのが哲学的な。

あくまで個人的な考えですけど。

ただ、そういう哲学は、個人的にもう終わりを迎えているのかもしれないとも思っています。

なぜなら、主観 vs 主観に答えはなく、だれかが言っていましたが、イデオロギー闘争でしかないからです。

それをずっと続けても不毛だろうと。

で、最初に戻って、哲学とは異なる声を聞くことに戻って来るわけです。

人の話を聞こう。自分と違うことを認識しよう。受け入れよう。

それが今の哲学に求められているという気もしています。主観を押し付けるのではなく、相手の主観を受け入れること。

ただ、それはもう哲学では無いのかも知れませんが。

自転車に轢かれる

子どもが乗っている自転車によく轢かれる。小さな自転車は、決してスピードを出しているわけではない。むしろよろよろと揺れながら、ゆっくり正面から向かってくる。目はしっかりと合っている。子どもはわたしを、わたしは子どもを見ている。そして、ゆっくりと轢かれる。

個人的に本書で爆笑した文章。

そして、この感覚、ちょっとわかるなあと。

流石によく轢かれることは無いですが、轢かれたことは何度かあるので。

自転車は無いですけど、三輪車とかね。あと、子どもがぶつかってきたり。

自分が動くとアレかなと思って、動きを止めることも多いのですが、そのままぶつかってくることもあります。

子どもだけじゃないけど。

そういった記憶が蘇り、思わず吹き出してしまいました(笑)