評価・レビュー

☆4/5

哲人と青年の対話形式で、ベーシックインカムをベースにした新しい労働哲学を説く本。

簡単に言えば、働くの辞めませんか?的な感じかな。

個人的にもベーシックインカムについては同意だし、労働についても人間が働く必要性は無いと思っているので、考え方の方向性は一緒かなと思いました。

分量も多くないですし、対話形式なので、サクサク話が進んでいくのが良かったです。

一方で、新しい労働哲学を説く哲人の方の話がメインになってしまい、反論する側の青年が少し弱いかなという印象。

話を進めるためだと思いますが、基本的に哲人の話を受け入れてしまうため。

まあ、無駄にダラダラ書いても、伝えたいことがブレてしまったり、ボヤケてしまうので、このぐらいが丁度良いような気もします。

以下、本書を引用しつつ、個人的なメモ。

ニーズ以上にモノやサービスが生産されてる

私たちの社会では、あらかじめ存在するニーズ以上にモノやサービスが生産されています。それどころか、ニーズを捏造するために膨大な労働力が浪費されているのです。

暇と退屈の倫理学では、現代の消費社会では逆に物が少なすぎるという考え方でした。生産者が売りたいと思うものしか市場に出回らないからです。

正確には正反対の意見というわけではありませんが、見方によっていろいろと変わるなあと。

個人的には、不要なモノやサービスというのは存在していると思っていなくて、不要であれば消えていくだけというスタンス。

というか、市場というものは、そもそもそういう仕組みというか。

極論を言えば、遺伝子もそういう仕組みなので、もしかするとそれは人間の枷なのかもと思ったり。

労働とは「他者から強制される不愉快な営み」

「新しい労働哲学」では「他者から強制される不愉快な営み」を労働と定義していいます。

この話は興味深かったです。

つまり、強制されてやる農業は嫌だけど、自ら進んでやる農業は嫌じゃないってこと。

これは農業だけじゃなくて、ゲームなどの娯楽も同様かなと。

誰かに強制されてゲームをしなければならないというのは、確かにキツい気がします。

よく仕事では、やらされ感と言われたりしますが、そういう感じが強いのかなと。

で、本書では、ベーシックインカムによって、強制される労働が無くなり、みんながやりたいことをやる社会へ向かっていくという考えです。

確かに、個人的にもそれが理想的な社会かなと。

ただ、現実問題として、現状のテクノロジーでは、実現が難しく、特にインフラ系は誰かがやらざるを得ないのかなと思っています。

自分がずっと思っているのは、全世界の国が協力して、AIとロボット開発に注力し、インフラなどもロボットが自動でやってくれる社会を、より早く実現した方が、みんなハッピーなんじゃないかなって。

まあ、難しいでしょうけど。

自由とは

自由とは、自ら目的を設定し、いつでも目的を放棄する選択肢を持ちながら、自らの能力で行動し、何らかの変化を起こすことが可能である状態を意味します。

これは生命の定義そのものであり、生命の究極的な手段であり、目的である。

「新しい労働哲学」はそのように考えます。

自由の定義は、いろいろとあるかなと思います。

個人的には、自ら目的を設定する必要も無いかなという感じ。

それが自由の基本。行動すらする必要もないという感じです。

で、そこに様々な制限が加わっていくイメージを持っています。

自分の場合は、目的を持って行動することが多く、目的を持たないときも目的を持たないという目的で行動してることが多いです。

何かわかりにくい表現だな。

例えば、飲み会に行くときに、今日は何も考えないで参加するみたいな感じ。

というのも、自分の場合は、飲み会においても大体、何かしらの目的を持って参加するので。

正直、目的を持たず参加することはありません。

で、何も考えないというのは、目的を持たずに参加するという自分の意思みたいな感じ。

うーん、伝わるかどうか。

と、話がそれましたが、本書の自由の定義については、あくまで個人的にですが、少し意識が高すぎるのかなという印象です。

おそらくですが、自ら目的を設定すること自体が、結構難しいというか。。。

自分のように、細かく目的を設定して動いている人をあまり見たことがないので・・・。

格差を選ぶ自由

格差というのは、あくまで人間に与えられた自由のうちの1つに過ぎないのです。格差を生まない自由も、わたしたちには与えられています。

これは聖域なき構造改革で、まさに日本国民が選択したことですね。

あの時に、国民投票で小泉さんが勝ち、二極化、成果主義、能力主義へ舵が切られました。

まさに、格差社会へ徐々にシフトしていったわけです。

それまでの日本は、総中流社会でしたから。

今後、どういう社会を目指すのかは、やはり選挙が鍵を握っている気がします。

まあ、ベーシックインカムを掲げ、フラグシップとなるような政治家が出てくればですが。

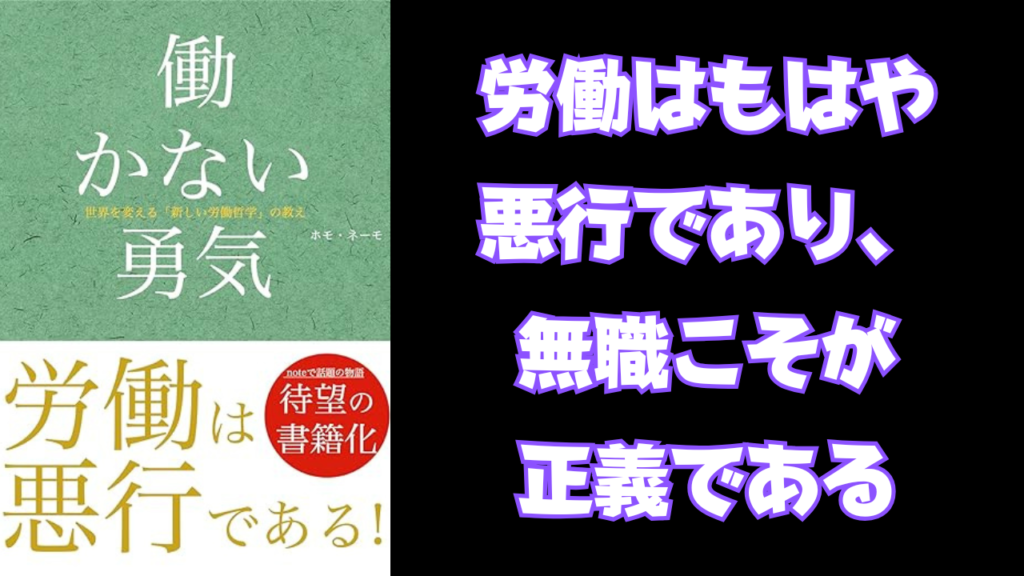

労働はもはや悪行であり、無職こそが正義である

労働はもはや悪行であり、無職こそが正義である

4月から放送大学に入学することになったので、遂に無職を卒業してしまいます。

ああ、無職こそが正義だったのに。残念。

というのは、冗談として、今の時代、無職というのは、非常に強い力になりつつあるのかなと。

いわゆる無敵の人になれるからです。

無職の場合、失うものはありませんから。

そういう意味で、無職の人たちが、社会を変えていく鍵になるかもしれません。