目次

評価・レビュー

☆5/5

就活の最終課題に残った6人の大学生。しかし、最終課題は、6人が話し合いで合格者を1人決めるというものだった。

1人を決めるのは困難になることは予想されたものの、最終課題の準備に向けて、お互いに親睦を深めていただけに、平和な話し合いで決めることができるだろうと誰もが思っていた。

一通の封筒を見つけるまでは・・・。

話し合いの会場で見つけた封筒には、参加者の過去の悪事に関する告発文が書かれていたのだ。

そして、最終課題の話し合いは、地獄絵図化すのだが・・・それは始まりにすぎなかった。

みたいな話。

個人的に本作で感じたのは、かなり誘導が親切で、話の転換の上手いなと。

どうも筆者の方は、プロットをかなり細かく書く方のようで、それが非常に良く伝わってきました。

高評価なのも納得できる一冊です。

以下は、本書から引用しつつ、個人的なメモ。

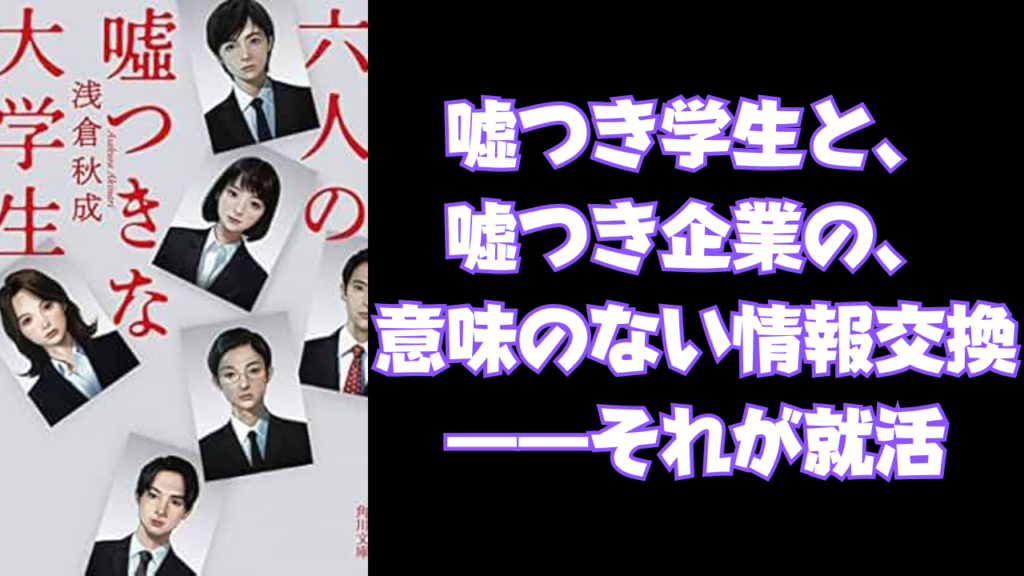

嘘つき学生と、嘘つき企業の、意味のない情報交換――それが就活。

嘘つき学生と、嘘つき企業の、意味のない情報交換――それが就活。

就活に限った話ではないですが、こと面接系の話というのは、何のためにするのかなとは思ったりしますね。

みんな面接用に自分をカスタマイズしてくるので、正直、それを見抜くのは難しいだろうなと。

結局、能力を測るしか無いような気もします。

ただ、能力についても、どの程度、会社に貢献しているのかって、測りにくいものも結構あるんですよね。

例えば、社内の空気を良くする能力。

これ、あんまり語られることが無いのですが、社内の空気が悪いと、生産性も落ちるし、社員のメンタルもやられちゃうし、本当に最悪です。

なので、まったく重視されないんですよね。

自分が働いていたことがある会社で離職率が高かったところは、軒並み社内の空気が悪かったです。

なのに、社長や上司は、何でうちの会社、部署は離職率が高いんだろうなあ?と原因について、まったく理解できていませんでした。

もっとちゃんとフォーカスすべき能力じゃないかなと個人的には思っています。

あなたはその人についてどれだけのことを知ってるの?

会ってみて、仲よくお喋りして、何日も一緒に過ごして、それでもまったくその人のことがわかっていなかった──世の中そんなことだらけなんだよ。あなたはその人についてどれだけのことを知ってるの? 人のことを完全に見極められるの? 私は自分のことだってわからないよ。

面接に限らず、人間関係においては、この話がついてまわるんだろうなと。

個人的には、だから、相手のことを知ろうとするし、理解しようとするし、自分のことも同様に知ろうとするし、理解しようとする、というかそれを続けるしか方法は無いと思っています。

知ろうとすることや理解しようとすることを諦めた時点で、その関係は終わりなんだろうなと。

ちなみに、自分は今年48歳で、この歳にして、自分自身の好みについて新しい発見がしばしばあります。

驚きです。

孔子曰く「四十にして惑わず。」と言っているので、自分のような平凡な人間は、五十でも惑いつづけるんだろうなとか。

何が言いたいかというと、偉人と言われる人たちでも、何十年もかけて自分自身を知るという話。

本質を見抜くことはできない

面接官をやる上でのコツと、相手の本質を一瞬で見抜くテクニックでしたね。これはもうね、本当に簡単に一言で言い表せますよ。 そんなものない。これに尽きますね。 相手の本質を見抜くなんてね、保証しますけど、絶対に、百パーセント、不可能です。できると思うことそれ自体が傲慢なんですよ。

これもそう思いますね。

ただ、自分にできることは、外部から観測し、相手はこういう人物ではないか?という推測と、それを本人に伝えることかなと。

そこに差があれば、それを埋めれば良いですし、相手の新たな気付きになる場合も多いと思っています。

さらに言えば、人間というのは、常に同じではありません。

変化していくものです。

なので、例え本質を見抜くことができたとしても、数年後にはそれが変化している場合もあるということ。

また、衝撃的な事件などによって、人間は一瞬で変わることもあります。

そういう意味でも本質を見抜くことは難しいでしょう。

だから、できることは、相手と話し続けること、対話することなんじゃないかなって思います。

完全にいい人も、完全に悪い人もこの世にはいない

おそらく完全にいい人も、完全に悪い人もこの世にはいない。 犬を拾ったからいい人。 信号無視をしたから悪い人。 募金箱にお金を入れたからいい人。 ゴミを道ばたにポイ捨てしたから悪い人。 被災地復興ボランティアに参加したから絶対に聖人。 健常者なのに優先席に遠慮なく腰かけていたから極悪人。 一面だけを見て人を判断することほど、愚かなことはきっとないのだ。

どんな人間も浅ましいところがあると思いますし、どんな人間も聖人のようなところがあると個人的には思っています。

また、前述したように、人は変化していく生き物です。

昨日悪人だったとしても、今日は善人になっているかもしれません。

結局、また同じ結論なのですが、相手を知ろうとし続けること、理解しようとし続けることが大事で、それは対話でしかできないのだろうなと、そんな風に今は思っています。

優秀と好きの境界

『あなたは優秀だと思う』と『あなたが好きです』の境界って結構曖昧ですよ

これについては、自分は逆ですね。

自分の場合には、尊敬できる人、素晴らしいと思えた人が自分にとって好きな人です。

ぶっちゃけて言えば、自分がそう感じない人に対しては、好きという感情は湧きません。

極論を言うと、どうでも良い人です。

基本的に、逆は無いかなと。

若い時は、そうじゃなかったのですが、歳をとって、そのあたりの感覚が大きく変わりました。

また、最近気付いたのは、自分が昔好きだった人についても、改めて好きだったポイントがわかって、意外と人間って細かいところも見ていると言うか、認識してるんだなと。

ちょっと表現がわかりにくいのですね。

もっとわかりやすく言うと、自分の場合には、「考え方が好き」というのがあって、昔好きだった人の言葉を最近思い出して、自分自身で納得したという話です。

何が言いたいかというと、境界が曖昧なんじゃなくて、基本的に「優秀=好き」なんだという話。

で、好きだから、その人の良いところを見つけやすくなり、結果として、優秀だと感じやすくなるというのもあるかなと。

ただ、この言葉というか、フレーズは好きです。