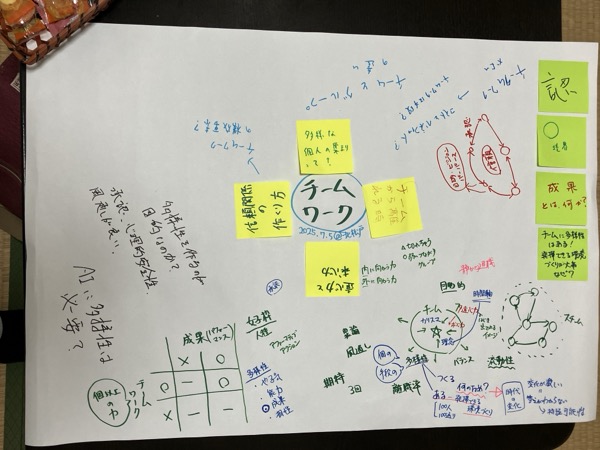

結構前の哲学対話のメモ。

テーマはチームワーク。

個人的に、最近思っているのは、信頼関係をどうやって作るのか?ということ。

極論を言うと、信頼関係さえ築くことができれば、大概のことは何とかなるんじゃないかなって思ってます。

しかし、その信頼関係をどうやって築くかが、なかなかに難しい。

個人的には、今回の哲学対話を通して、「認」という字を書きました。

つまり、相手を認めることが大切かなと。

それは信頼関係だけでなく、チームワークを発揮する上でも。

チームワークが良いチームって、やはりお互いに信頼関係が築けている印象を持っています。

お互いに信頼していないのに、成果が出るとは思えないからです。

また、求心力のあるリーダーがチームを率いて成果を出すケースもあると思いますが、それはリーダーの力であってチームワークではないんじゃないかなとか。

まあ、チームの信頼関係を構築するのもリーダーの力ではあるので、アレですけど。

ただ、専制君主的なチーム、いわゆるボス型の場合は、信頼関係が構築できてないケースも多いかなと思ったりしました。

多様性がある方が成果が出るという話がありましが、個人的には結構懐疑的。

というのも、そもそも論として、多様性を重視するのであれば、多様性を重視しない人もチームに入れるべきで、そうなるとどうやってもそこで軋轢が起きてしまうんですよね。

つまり、そもそも多様性を認める人たちでチームを組めば、お互いに価値観が近いですし、信頼関係も生まれやすく、結果として成果が出やすいってだけなのでは?という話。

多様性、多様性と言いながら、違う価値観の人を排除するのは、そもそも多様性なのか?ということです。

もっと言えば、サイコパスやソシオパスの人もチームに入れるべきでは?と思います。

まあ、極論かもしれないですけど。

ただ、自分たちとまったく違う価値観の人たちと一緒にチームを組んでもあまりうまくいかないだろうなと。

Youtubeで議論が対立している人たちの動画を見ると、そう思ってしまうのは自分だけでしょうか。

そう言えば、ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか」で

僕たちは一緒に働くことを心から楽しんでくれる人たちを雇うことにした。才能はもちろん必要だけれど、それよりも、ほかでもない僕たちと働くことに興奮してくれる人を採用した。

という言葉があります。

チームワークの根源は、これなんじゃないかなって。

多様性という意味では、一緒に働きたくない人ともチームを組まないといけないわけで、それで本当にチームのパフォーマンスが上がるのか?と言われると、個人的はやっぱり微妙な気がしています。