評価・レビュー

☆5/5

当時の宗教的な道徳や善の価値観をぶち壊しつつ、奴隷階級から生まれた善の概念をルサンチマンとして一刀両断するなど、善という概念に対するアンチテーゼを投げかけるといった内容。

著者のニーチェは「神は死んだ」という言葉が有名です。

本書でも当時のキリスト教をぶった切り、それが独りよがりの、そして民衆や奴隷を騙すためのロジックによって作られた者と糾弾するあたりは、やはり「神は死んだ」という1つの信念というか、一本筋の通った考え方があるように感じました。

また、本書で興味深いのは、論文でありながら、非常に詩的というか、ユーモアというか、皮肉を込めた言葉が非常に多く、思わず笑ってしまうところが多いところ。

非常に表現が豊かでありながら、ぶっ刺しにいくスタイルは、面白かったです。

光文社の訳は、追加の説明や補足があって、かなりわかりやすくなっていて、読みやすいのも良い点だと思いました。

以下は本書から引用しながら、個人的に思ったことなどのメモ。

虚無を意欲する

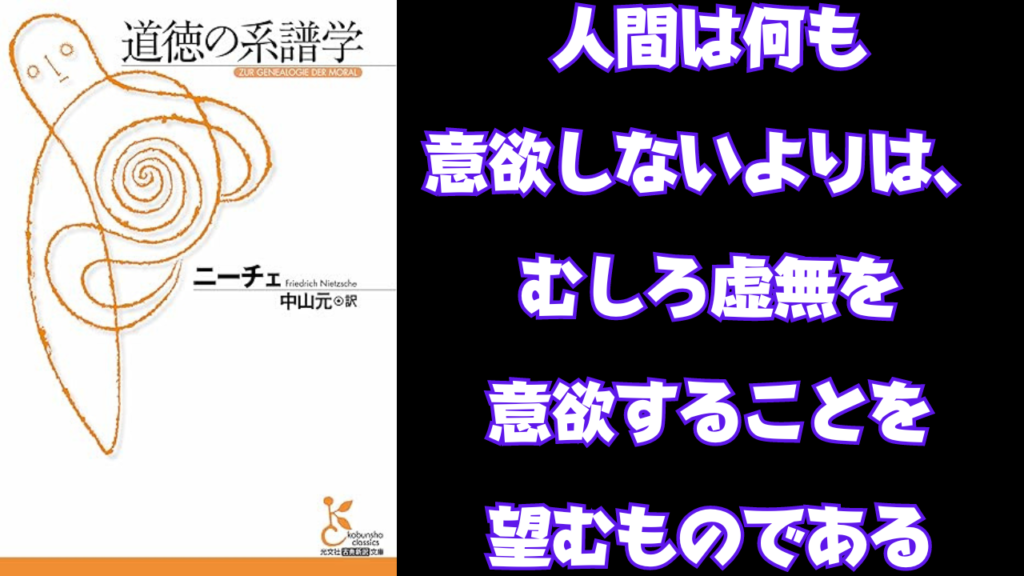

人間は何も意欲しないよりは、むしろ虚無を意欲することを望むものである……。

ニーチェ. 道徳の系譜学 (光文社古典新訳文庫)

本書の最後の言葉です。

本書ではキリスト教だけでなく、そもそも神を信仰する宗教に真っ向から対立するというか、宗教の考え方というか、規律というか、そこで語られる道徳や善をぶち壊そうとしています。

それらの道徳や善というものが、破壊されたとき、結局、そこには何も残らなくなってしまうのですが、それに対する答え的なものが、上記の言葉なのかなと。

ただ、個人的にはこれは人間に対して期待しすぎな気もしました。

そもそも、今ある道徳や善、常識なんかもそうかもしれませんが、積み重ねがって形作られている強固な概念に対して、何かしらの疑問を持ち、それを破壊しようとするような人間なんてのは、それほど多くないんじゃないかなと、個人的に思っているからです。

つまり、そもそも虚無を意欲するというところまで到達するような人間は少ないという話。

逆に言えば、これはニーチェの希望的観測なのかもしれないなとも思いました。

誰かが原因

「わたしが苦しんでいるのは、誰かが原因となっているに違いない」。──このような推論のしかたは病人に固有のものである。

ニーチェ. 道徳の系譜学 (光文社古典新訳文庫)

最近だと他責思考なんて、言われるかもしれませんね。

ただ、本書ではこの続き的な話があって、宗教というのは、苦しみが起きたときに外ではなく内にその原因を求めさせる偽りだとしています。

誰かのせいに違いないけれど、それは自分自身のせいだということ。

これは、何となく近年の考え方としては正しいように思います。

ただ、ニーチェに言わせれば、ルサンチマン(弱者の強者に対する怨恨や遺恨、復讐心など)の方向性を、転換しているという指摘です。

個人的にこれはとても興味深いなと感じました。

そもそも理想的な社会というのは、すべての人が幸福である社会なのかなと。

で、それは実現不可能だとして、より多くの人が幸福である社会が望ましいのかなとは思います。

その根底には、平等というのがあると考えていて、けれども現実社会というのは、不公平で溢れているわけです。

そして不平等の度合いがある一定以上広がったとき、革命などが起きるのかなと。

しかし、不平等の原因が自分自身であるという考え方が広まれば、そもそも不平等が問題にならない可能性があります。

つまり、宗教は、不平等を受け入れさせるためのシステムというわけです。

もちろん、これは宗教の一面でしか無いですが。

ただ、治世安定装置と考えることもできるのかなという話です。

他にもいろいろと興味深い言葉がいろいろとあって、非常に面白い書籍でした。